・お腹に息を入れて!

・肩を上げないで息を吸って!

・丹田に力を入れて!

・あくびしながら喉を開けて息を吸って!

・リラックスして息を吸って!

自分はホルンを中学から始めたのですがこれまで様々なホルン奏者の方や部活の先生や先輩方から色んな呼吸法を学びました。

息は目に見えないためどうしても抽象的なイメージや感覚で教えることが多いです。そのため誤った伝わり方をして身体に負担がかかる使い方をしてしまうことがあります。

特にこれらのアドバイスがしっくりこない方はこの記事でヒントを掴めるかもしれません。

息をたくさん吸ったり効率よく使えるようになるので是非参考にしてみてください。

もくじ

そもそも息はお腹に入らない

実際は息は肺に入ります。

では?指導する際にお腹に息を入れて!と表現をしてしまうのでしょうか?

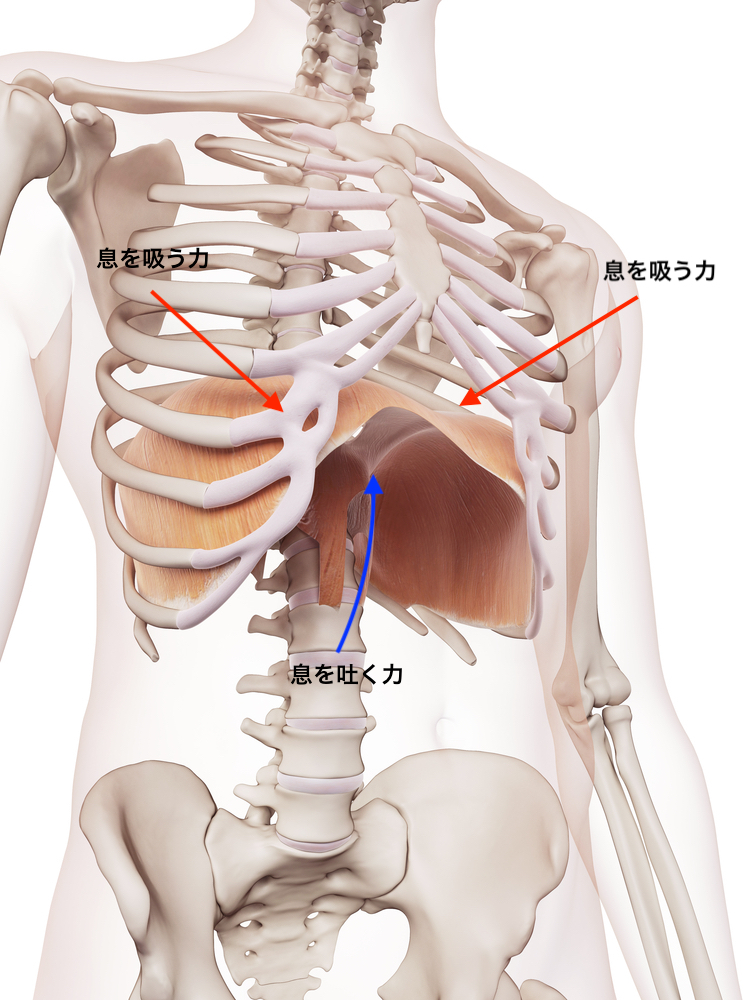

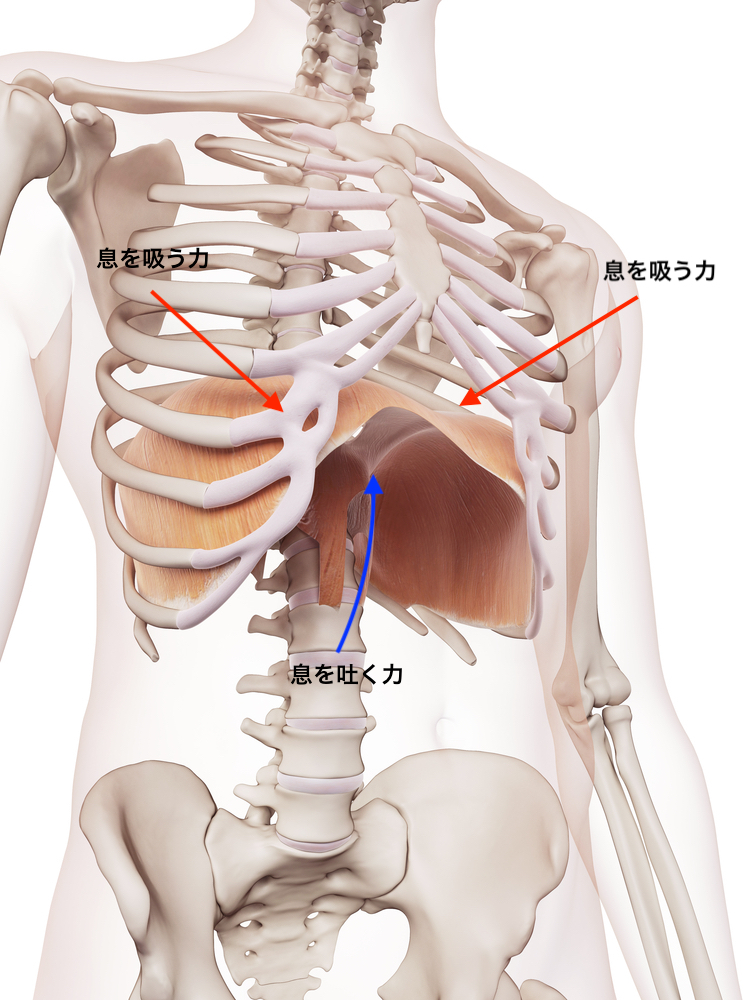

腹式呼吸は横隔膜を下げて息を吸う呼吸法です。

以下のように横隔膜は肋骨の真下にドーム状に張り付いています。

この横隔膜が下に下がることで内臓が押し下げられ肺のスペースが増えます。

そのとき若干お腹が膨らんで見えるのでお腹に息が入ってると錯覚しやすいのですね。

肩は上がってはいけないは本当?

胸式呼吸になるから息を吸うとき肩を上げてはいけない。と教わる人は多いです。

ですが本来は息を吸えば自然と肩は上がります。息を吸うためには肋骨が上に持ち上がる必要があるからです。

ではなぜ?肩を上げるな!と指導されるのでしょうか?

理由は肩甲骨を直接上げようとしているからです。

肋骨が上がることによって肩甲骨も上がっていく場合はいいんですが肩甲骨を上げようとすると肋骨の動きは制限されてしまいます。

肩が上がってはいけないことがダメというよりも息を吸うことと肩を上げることがリンクしていないのです。

丹田という場所は解剖学上は存在しない。

丹田とはおへそから5センチほど下の下腹部の内側にある場所だと言われています。

このあたりには下腹部の筋肉には以下の4つがあります。

上にいくほど身体の表層にある筋肉で下にいくほど深層の筋肉です。

丹田はあくまで概念なのでおおよそのイメージとして使っていくほうがいいです。

表層の筋肉

腹直筋

外腹斜筋

内腹斜筋

腹横筋

深層の筋肉

喉を開けて息を吸って!

喉の筋肉は舌や首の筋肉、腕の筋肉とも関連し合っています。

なので喉を開けようとするとかえって舌や首、腕の筋肉に力が入ってしまうのです。

自分も以前は喉を開けて息を吸ってたのですがいつも喉が苦しくなってました。

楽器にもよりますがホルンの場合はマウスピースが小さいため息を吸うときに口の横から息を吸った方が身体全体のバランスが整いやすく楽に息が吸えるでしょう。

リラックスして息を吸って!

身体の力を抜いて息を吸ってとか、深呼吸してみようというアドバイスをよく聞くことがあるのですが、これも捉え方によっては呼吸の動きを制限してしまいます。

実際は呼吸するためには必ず力が必要になります。肋間筋や横隔膜といった呼吸筋を使う必要があるからです。

以前曲のフレーズで息が続かないと悩んでいた生徒さんをレッスンしたときも色々と探っていくと身体の力を抜こうとするあまり息を吸う筋肉を使えていなかったことが原因でした。

息を吸うためには力が絶対に必要なんです。

楽に息を吸ったり吐いたりするためには?

ここからは息を楽に吸ったり吐くために以下の6つの方法を紹介します。

・アレクサンダーテクニーク

・肋骨の重さを計算に入れる。

・横隔膜はただ下に動かす。

・理学療法士中村純子先生のエクササイズ。

・肋骨と横隔膜の動きを拮抗させる。

・呼吸の動きエクササイズ

アレクサンダーテクニーク

まず呼吸するときアレクサンダーテクニークを使ってみましょう。

以下の手順で試してみましょう。息を4拍吸って4拍吐きます。

- 普段通り4拍吸って4拍吐く。

- 頭を脊椎の方向に押し下げ、4拍吸って4拍吐く。

- 押し下げるのをやめて4拍吸って4拍吐く。

- 頭が繊細な動きが脊椎や身体全体に影響すると思いながら4拍吸って4拍吐く。

息の吸いやすさや吐きやすさの身体の変化に気付くと思います。

実は脊椎の動きが固まってしまうと胸骨と肋骨の間節が動きにくくなって息が吸いにくくなってしまうんです。

肋骨の重さを計算に入れる。

息を吸うときは肋骨は上に持ち上がります。そのときに肋骨の重さも一緒にイメージしてみましょう。

人間の体重の中で胴体は46%を占めると言われています。息を吸うときはその胴体の半分を占めるくらい大きなものを持ち上げなくてはいけません。

呼吸はかなりの力を使っているんです。

息をたっぷり吸うときに肋骨の重さを計算に入れてみましょう。

正確な数字は分からないのですが人間の体重の46%くらいは胴体の重さだと言われています。

その胴体の半分を占める肋骨。

そんなに軽くないです。

呼吸はあなたが思っているよりもかなりパワフルなんです。

— かいとうゆうき (@HornKaichi) September 3, 2022

横隔膜はただ下に動かす。

横隔膜は以下の2つの特徴があります。

・意図的に動かせる筋肉だが寝ているときにも自然に動く。

・横隔膜は筋感覚がない箇所のため感覚で横隔膜が動いているかどうかを感じられない。

つまり横隔膜が動いてる感覚がなくても下に動かすぞと意図すれば必ず動いてくれます。

ただいつもいつも腹式呼吸じゃないとダメという訳ではありません。

時と場合によっては腹式呼吸よりも胸式呼吸の方が吹きやすい場合もあるからです。

例えば小さい音で吹くときや柔らかい音で吹くときには胸式呼吸の方が息のコントロールがしやすいことがあります。

胸式呼吸が間違い。腹式呼吸が正しいという判断基準ではなく、自分が出したい音や求めている音楽に応じて使い分けることができるとより表現の幅が広がってくるでしょう。

理学療法士中村純子先生のエクササイズ。

これは理学療法士の中村純子先生が考案したストレッチになります。

楽器を練習する前にこちらのエクササイズ取り組んでみてください。

音の響きが増えたり、たっぷり息が吸えるようになりますよ。

身体は首や背中、腕、腰周りなどの筋肉も使って呼吸をしています。

・僧帽筋

・胸鎖乳突筋

・菱形筋

・斜角筋

・腰方形筋

・大腰筋

実はこれだけの筋肉が呼吸のサポートしてくれるんです。まさに全身運動ですね。

これらの筋肉を目覚めさせる上でこのストレッチは非常に効果的です。

肋骨と横隔膜の動きの拮抗させる。

上手なプレイヤーほど無意識に息を吐くときに肋骨を持ち上げる動きをあえて使って邪魔して息のスピードをコントロールしています。

この動きは小さい音でのハイトーンや音色を柔らかく変化させたいときに使うと便利です。

肋骨の動き

横隔膜の動き

呼吸の動きエクササイズ

肋骨の動きや横隔膜の動きを楽器で体験してもらうための練習メニューです。

この練習を通して自分の身体の動きを観察する力、分析する力を養うことができます。もちろん練習していく中で息も吸うことができたり、息を長く吐き続けることができるようになっていきます。

こちらからPDFをダウンロードして練習してみてくださいね。

まとめ

ここまで呼吸法のポイントをお伝えしてきました。

・アレクサンダーテクニーク

・肋骨の重さを計算に入れる。

・横隔膜はただ下に動かす

・体全体のストレッチ

・肋骨と横隔膜の動きを拮抗させる

・呼吸の動きエクササイズ

この6つに取り組んでもらえれば演奏する際に沢山の息を吸うことができるようになります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

レッスンの申し込みはこちらから↓

登録すると緊張したステージでパフォーマンスを発揮する方法を学べるPDFをプレゼント!