・喉に力が入ってしまう。

・喉を開けて吹いているのに苦しくなる。

・生徒さんにどうえればいいかわからない。

喉を開けて吹きなさい!と指導された方は多いのではないでしょうか?自分も学生の頃にレッスンで指摘されていました。

実はこの言葉は息が流れるスペースを確保して楽器を響かせてほしいという意味なんです。

ですが自分は『とりあえず喉をガバッと広げて吹けばいいのかな?』とくらいにしか思っていませんでした。

だからその吹き方をすると喉が苦しくなってホルンが吹けなくなっていました。

喉を開けるという奏法は言葉の意味や身体の動きを理解しないと逆効果になってしまうことがあります。

なので今回は喉が開くための身体のヒントをお伝えしていきます。

喉の開け方がわからない方には役立つ話ですので最後まで読んでみてください。

もくじ

息はどこを流れているか知っていますか?

喉が締まる理由の1つに気道の場所や長さがわかっていない可能性があります。空気は気道という場所を通って外に流れていきます。

画像を見るとわかりますが実際は身体の前側を通っていきます。そして気管も実は肋骨の3本目のところまであります。

結構長いですよね。この点を意識して息を吸ったり吐いたりすると楽に息が流れていくことがわかると思います。

息の圧力を上げすぎていませんか?

特にハイトーンを吹く時に息の圧力を上げすぎてかえって喉が締まる可能性があります。

息の圧力は舌を上に持ち上げたり、口を閉じたり、お腹の力を使って空気を押し出すことで生み出せます。

ただやり過ぎてしまうとそもそも息が流れるスペースが小さくなりその分息を力で押し出さなければならなくなります。

その時に無意識に喉の筋肉も使ってしまうんですね。

ですがその方が息圧を高めている感覚になるためなかなか気が付けないんですよね。

喉を締めてホルンを吹く理由は息の圧力を得る感覚を喉を締めることで得ようとしているからです。特に高音域のときに起こりやすいです。本来はお腹で息を押し出す力と唇を閉じたり口の中を狭くして息を流れを制限する力のバランスで息圧は作られます。感覚に惑わされないで。

— かいとうゆうき@アレクサンダーテクニーク教師 (@HornKaichi) January 25, 2023

朝練 呼吸法・喉とアンブシュアの関連性 藤井完さん著書からの考察。

https://store.shopping.yahoo.co.jp/kkdac/10000853.html

喉を開けるということに関して藤井 完先生が書かれた著書があります。実は自分も学生の頃に藤井先生に二度ほどレッスンを受けました。

ただ当時は本に書かれた意味や先生がおっしやっていた意味を理解することができませんでした。ただ改めてこの本を開くと改めてと気が付くことがあります。

この本のなかで藤井先生が主張されているポイントは4つありました。

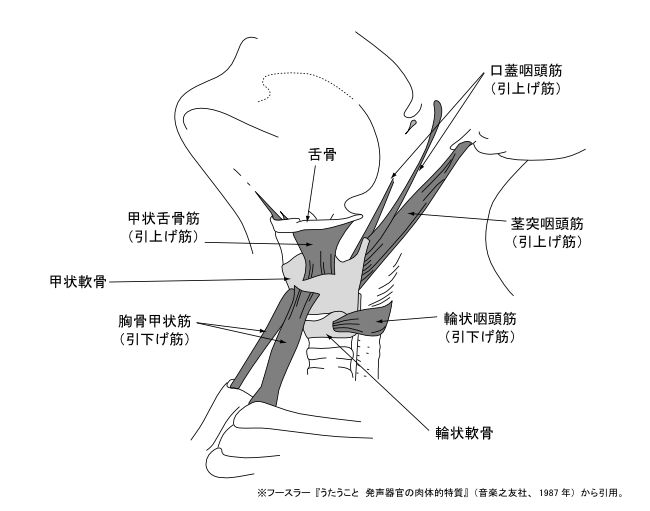

・喉を開けるとは喉を引き上げる筋肉と引き下げる筋肉を拮抗させた状態。

・身体が響くポイント(アインザッツ)を意識することがヒントになる。

・息を吐いている時でも息を吸う筋肉を使う。(呼気時の吸気的傾向)

・呼吸の動き、呼吸筋、アンブシュア、舌の動き、筋肉は喉頭機関や声門の動きと関連している。

これらのことを踏まえてホルンを吹いてみる上の音域の音が響きやすくなったり喉へのストレスが軽減したなと感じています。

喉の引上げ筋肉と引き下げ筋肉の拮抗バランス

実際、ボイストレーナーや声楽の指導者は喉頭懸垂機構の筋肉のバランスを変えて音色や音域のコントロールできるようにトレーニングされていらっしゃいます。

自分も声楽のレッスンを受けた時に頭蓋骨を響かせるとか、背中を響かせるようにとか様々な言い方で声を響かせるポイントを教わりましたね。

そして自分も身体の響きを感じてホルンを吹いた時に音が響くようになった経験もありこの筋肉群は何かしら関連している可能性はあると感じています。

藤井先生曰く喉が力んでいる状態というのはこの筋肉バランスが偏ってしまっている状態だそうです。

「喉に力が入っているよ。」という注意を受けるときは拮抗する筋肉のどちらか一方だけが収縮しすぎて硬くなっている場合が多いのです。朝練 管楽器の呼吸法 藤井完著より引用

呼気時の吸気的傾向とは?

これは簡単にいうと息を吐いている時にも息を吸う時に使う筋肉を働かせて息の量をコントロールすることです。

息を吸う時には肋骨の筋肉と横隔膜が働きます。

息を吐く時にはお腹の筋肉や骨盤の筋肉が働きます。

おそらく肋骨と横隔膜を働かせて息の量をコントロールして喉周辺の筋肉にストレスがかからないようになるのでしょう。

ベルリンフィルホルン奏者サラ・ウィリスへの考察

こちらの動画で受講者に声を出してもらって気道の長さや身体を響かせるポイント、息が流れる口腔のスペースなどを指導されている様子が伺えます。(4分14秒あたり。)

おそらく狙っているわけではないとは思いますが結果的に自然と考慮されています。

あれこれ言うよりも実際に声を出した方がシンプルでわかりやすいですからね。

実際にサラ・ウィリスさんもウォームアップの中で歌ってからマウスピースで吹くなどしていらっしゃるそうです。

喉を開く=身体にストレスなく息がスムーズに流れること

喉を開くとは喉を直接的に開くことではなく息がスムーズに流れるための適度な口腔内のスペースがあり邪魔な力みがない状態のことです。

上手くいけばアンブシュアにも負荷がかからず音も豊かに聞こえてくるでしょう。

ただ以前の自分のように喉を広げようとすると逆にやり過ぎて首や喉を締めてしまいます。

この話を読んでイマイチ分からなければ実際にレッスンでアドバイスできますので良かったら申し込んでみてくださいね。

レッスンの申し込みはこちらから↓

LINE登録すると緊張したステージでパフォーマンスを発揮する方法を学べるPDFをプレゼント!