ホルンを始めたばかりの初心者はまず正しい指使いを覚えられなくて悩む人は多いと思います。

自分も中学の吹奏楽部で始めましたが、最初は本当に正しい指使いが全然分からずにみんなで合奏するとき、曲を吹けず困っていました。

ですが何年も吹き続けていくと自然と指が動くほど身体が覚えているまでになりました。

今回はホルンの運指を覚える方法について紹介します。

楽譜に指番号を書く。

まずはとにかく楽譜に指番号を書き込んで練習しましょう。

大変かもしれませんが、最初は運指が身体に染み込んでいないので、いちいち確認していく必要があります。

自分も吹奏楽部の先輩に指番号を教わりながら楽譜に書き込んで覚えていきました。

ある程度慣れてくれば自然と指も動いてくれるようになります。

音階練習をしよう。

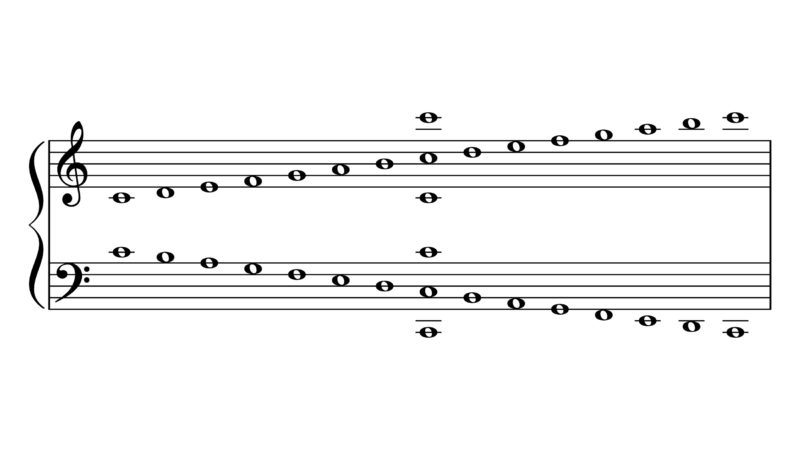

ある程度指使いが理解できたら今度は音階練習をしてみましょう。

この練習で出したい音程と指をリンクさせることができます。

以下のURLに楽譜を添付しておきますので練習してみてください。

いちいち番号を覚えるよりも、手っ取り早いです。自然と正しい指使いが身体に染み込みます。

金管楽器の運指の仕組みを理解する

金管楽器の運指は

- 自然倍音上の音の高さ

- 管の長さ

という2つの要素で成り立ちます。

実はこれが理解できていると指使いをいちいち調べたりする必要はないんですね。

自然倍音とは?

金管は全く指を使わなくても息で唇の振動をコントロールしてド、ミ、ソ、シ♭、ドと音が出せます。

このときにできる音の並びを自然倍音といいます。

この自然倍音は全部で16個程度あり、音が高くなればなるほど数字の数が増えます。

管の長さ

ホルンは以下の4つの指使いを組み合わせることで成り立っています。

- 0番

- 1番

- 2番

- 3番

ホルンのロータリーは指で押さえると息が通る管の長さが長くなり押さえた分だけ音程が低くなるからです。

例えばホルンのドの音は指を使わなくても音がでますよね。

そこから2番のロータリーを押さえると管の長さが半音分長くなるのでシの音が鳴ります。

1番を押さえるとシ♭です。

12番だったら更に半音下がるのでラの音が鳴ります。

123番なら更に全音+半音下がるのでファ♯が鳴ります。

これはホルンだけではなく金管楽器全般この仕組みで運指が決まります。

指使いは倍音と管の長さの組み合わせ

ホルンのB管で第6倍音はド(F)になります。

この倍音の2番を使うとシ(E)の音が鳴ります。

上のファ(B♭)の音は第8倍音です。

ここから2の指を使うとミ(A)の音が鳴ります。

こんなふうに自分が出している倍音と指で押さえている管の長さで指使いは決まります。

※楽器の種類にもよりますがホルンは他の楽器と違いF管とB管の2つの管を使い分けて演奏しています。B管だとド(F)の音はF管だとソ(C)の音になります。

長音階の五度圏で練習。

これである程度運指は覚えられたと思います。ですがそれだけでは足りません。

大抵の曲は複数の調を混ぜて書かれていることが多いからです。

なので僕のオススメは五度圏で音階練習をすることです。

五度圏は♯や♭の調号を一つづつ足して全ての調をグルグル回ることができます。

♯を一つずつ足していくと五度ずつ上がっていきます。

♭だと五度下に下がっていきます。

この練習を繰り返し行うことで自然と全ての調号の指づかいを覚えることが可能です。

まとめ

正しい指使いを覚えるためには以下の4つが大切です。

- 指番号を楽譜に書く。

- 音階練習。

- 楽器の指使いが決まる仕組みを理解する。

- 五度圏での音階練習。

運指は一度身体で覚えてしまえばすごく楽にできるようになります。

この4つを取り入れて練習を続ければ必ず覚えられます。

最後までお読み頂きありがとうございました。

レッスンの申し込みはこちらから↓

LINE登録すると緊張したステージでパフォーマンスを発揮する方法を学べるPDFをプレゼント!